头条

活动密码:米粉、擂茶;丝弦、皮影、硪歌……

风物为媒传廉声 文化认同筑防线

.jpg)

常德市举办“不忘初心·传廉声——风物溯源 德味正廉”暨“好家风·好传承”主题活动

三月的沅澧大地,廉韵与春色共翩跹。28日下午,市工人文化宫光影交织、鼓乐铿锵,常德市“不忘初心·传廉声——风物溯源 德味正廉”暨“好家风·好传承”主题活动在此举行。这场由市纪委监委精心策划主办的视听盛宴,通过深挖常德各地风物中蕴含的廉洁文化元素,展示常德大地的清廉历史文化根脉。

风物即风俗物产、风光景物。活动现场,常德米粉、擂茶、木雕等常德典型风物背后所蕴含的廉洁文化以丝弦、皮影、汉剧、硪歌等本土艺术形式得到深度解读,这也是此次活动的创新点,用“风物文化解码+本土艺术呈现”的双线叙事结构,将常德本土历史中的廉洁元素进行系统性展现,生动表达“廉洁就是平安幸福”的主题内涵。

“嘿吆吙嗨呀,太阳出来哟,一点红哟……”随着安乡硪歌《太阳出来一点红》的雄浑号子声响起,舞台大屏同步呈现湖区人民肩挑手扛、齐心协力的治水场景。非遗传承者们手抬石硪,以铿锵有力的踏步、唱和,再现常德人民修堤筑垸的壮阔历史。“这些石硪是先辈们用血肉之躯筑起防洪长城的见证。”在水利系统工作的干部观看演出后表示,硪歌不仅是劳动号子,更是守土有责、守廉有为的精神密码。作为新时代的党员干部要从中吸取廉洁养分,清正干事,艰苦奋斗。

.jpg)

安乡硪歌《太阳出来一点红》

常德是洞庭鱼米之乡。常德丝弦与快板结合的曲艺对唱《粒米蕴廉风》节目中,演员们手持快板或拨弄琴弦,围绕一个米字,用方言唱词将6000多年前澧县城头山古稻田的文明曙光、2000多年前形成包粽子民俗纪念行吟沅澧大地十年之久的屈原、革命年代攒口粮送红军、新时代履行保障粮食安全的政治责任等串联起来,清新婉转的曲调,将一粒米中的万千廉意和一代代共产党人将廉洁理念融入到为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命娓娓道来。“常德米粉是家喻户晓的常德特产,用我们最熟悉的产物来阐释其中的廉洁文化,让我们更有亲近感,更能记得住。”观看演出的90后干部小张说。

曲艺对唱《粒米蕴廉风》

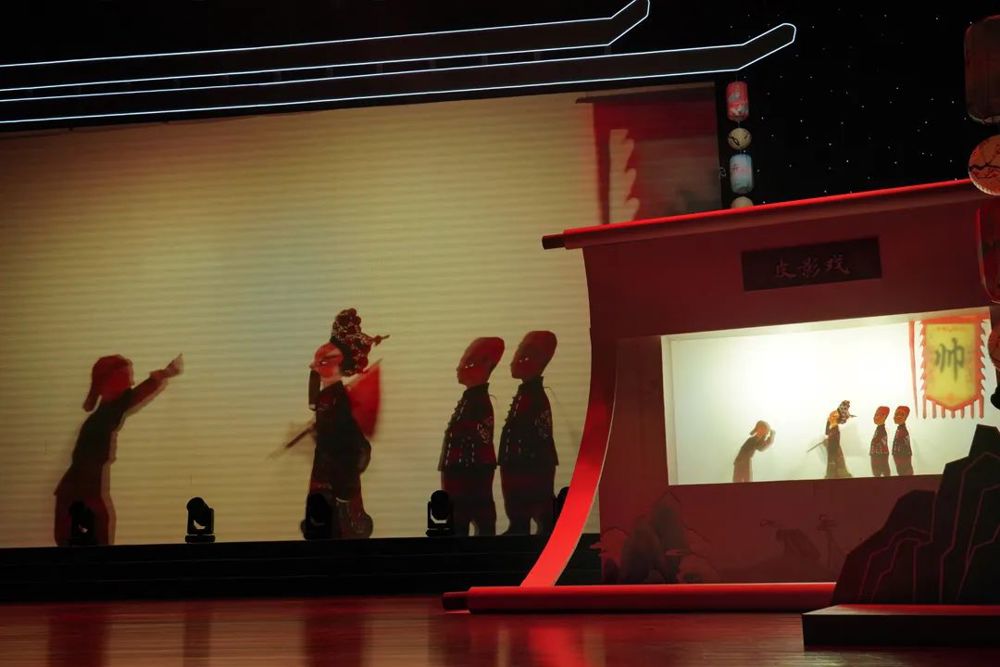

“常德风物美又佳,沁人心脾是擂茶……列位看官请看……”随着评书小演员扣人心弦的讲解,创意皮影戏《献茶》上演。节目以非遗艺术澧州皮影戏为笔,讲述了东汉名将马援在武陵郡平定蛮乱时,军纪严明,对百姓秋毫无犯,老百姓有感于马援军队舍身安民、廉洁自律的品质,主动献上擂茶,助军破除瘟疫,最终成功扫除五溪蛮,还一方太平的故事。活泼灵动的皮影表演不时插入扣人心弦的音乐,既还原了廉洁故事,又讲清了擂茶的历史渊源,传统艺术与廉洁教育的创新融合引人入胜,令现场观众目不转睛。

创意皮影戏《献茶》

.jpg)

评书串讲

“擂茶百转千回方成醇香,党员干部也需经千锤百炼守初心。”活动现场,常德擂茶传承人谢元一边将生米、生茶叶、生姜等原料在擂钵中反复研磨,向观众演示擂茶制作技艺,一边与观众互动交流自己从中悟到的廉洁文化,引得阵阵认同的掌声。

.jpg)

擂茶传承人谢元现场展示擂茶制作技艺

同时,潘氏木雕传承人潘能辉也被邀请到了活动现场。他指着习近平总书记在常德考察时观看过的木雕作品《七里桥》向观众介绍了明代常德籍名臣杨嗣昌奏请朝廷修缮常德府,“城加三尺,桥修七里,街修半边”的传说,诠释了杨嗣昌“手头干净,无有孔方”“心肠干净,无欲害人”的做人做官品德,教育引导广大党员干部学习先贤、传承廉脉、再谱新篇。

潘氏木雕传承人潘能辉讲解木雕作品《七里桥》背后的廉洁元素

随后上演的汉剧小戏《花式感恩》,以幽默诙谐的形式演绎了一名局长的发小为表达他的救父之恩,并建立长期联系,开展围猎,通过指点局长配偶低价购买木雕,再介绍转手高价卖出获取大额回报的新型腐败隐性腐败情节,同时将古代清廉先贤包拯和贪腐反面观照和珅穿越到舞台,与其对话,得到启迪,最终巧妙化解冲突,退还钱物的故事,生动诠释了守廉家更和的家风内涵。

汉剧小戏《花式感恩》

“一砖一瓦、一粥一饭,其实并不简简单单……”活动在情景歌舞《德蕴廉风在身边》落下帷幕,舞台中央,夯土石硪、擂茶擂钵、米粉小店等常德风物化作廉洁符号,合力唱响一座城对干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的共同心声和期盼。

情景歌舞《德蕴廉风在身边》

“没想到廉洁教育可以这么生动!”武陵区一名干部说,“严肃的廉洁自律规范化作可触可感的艺术呈现,我们认同感特别强。”“这些风物、故事就在我们身边、在我们脚下的土地,这种文化认同感是任何说教都无法替代的。”参与本次活动编创的常德丝弦非遗传承人李庭婷感慨道。

常德是有文化传承的地方,习近平总书记在常德考察时指出,丝弦、高腔、号子等要以适当载体传承好利用好,与时俱进发展好。常德市纪委监委相关负责人表示,将持续深化新时代廉洁文化建设与常德非遗文化的有机融合,以丝弦、汉剧高腔等非遗项目展演、沉浸式警示教育等创新实践为抓手,通过“文化+教育+监督”多维度发力,为涵养山清水秀的政治生态提供坚实保障。